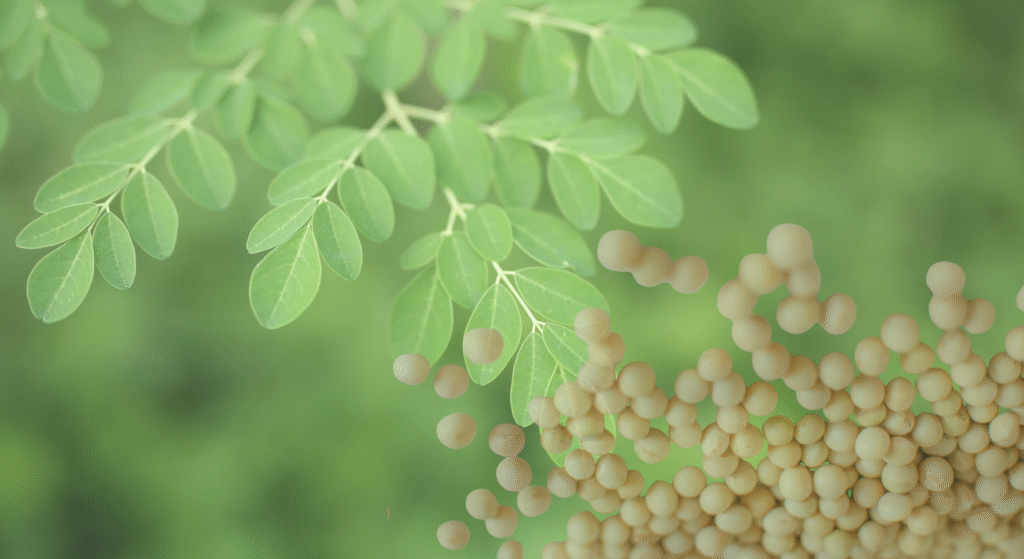

モリンガと大豆イソフラボンの関係|組み合わせるメリットを徹底解説!

今回は、モリンガと大豆イソフラボンの関係について、管理栄養士による視点で解説します。モリンガと大豆イソフラボンを組み合わせることのメリットを知る機会になるでしょう。

モリンガの栄養素

モリンガと大豆イソフラボンの関係を解説するうえで、モリンガに含まれる栄養素について紹介します。

| モリンガに含まれる主要栄養素 | 炭水化物(食物繊維含む) たんぱく質 脂質 |

| ミネラル | カルシウム 鉄 銅 マグネシウム リン カリウム ナトリウム 亜鉛 |

| ビタミン | ビタミンA ビタミンB1(チアミン) ビタミンB2(リボフラビン) ナイアシン パントテン酸 ビタミンB6 葉酸 ビタミンC アミノ酸 ポリフェノール |

※参考:

熱帯農業研究「ワサビノキ(モリンガ)の種子・葉に含まれる有用成分とその多目的利用」

日本微量栄養素学会「モリンガ Moringa oleifera の葉に含まれるミネラル,ビタミン C」

農林水産省「『食と健康』に係る先進事例調査結果 海外事例」

モリンガには、次のたんぱく質が含まれています。

- 葉に9.4ℊ/100g

- 莢(さや)に2.1ℊ/100g

モリンガに含まれるたんぱく質量は、卵や枝豆、厚揚げ、ロールパンと同程度です。同じ葉物野菜のほうれん草や小松菜などと比較すると、たんぱく質量は多く含まれていると言えます。

※参考:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

しかしながら、モリンガのみで1食分のたんぱく質摂取量の確保は容易ではありません。そのため、モリンガのたんぱく質を補うにはさまざまな食品を合わせてバランスをとる必要があります。

モリンガに含まれるたんぱく質についてさらに詳しく解説した記事もありますので、気になる方はチェックしてみてください。

「モリンガでたんぱく質が摂れるの?真相と1日の摂取量等を解説!」

モリンガと大豆に含まれるイソフラボンとの関係

モリンガは、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、食物繊維など多くの栄養素を含んでいます。日々の食生活のサポートとしても優れた食材です。ただし、大豆製品に含まれるイソフラボンを組み合わせると、成分面でいくつか異なるため更なる豊富な栄養摂取が可能です。

大豆には、「イソフラボン」と呼ばれる植物性のポリフェノールが含まれています。この大豆イソフラボンは、女性ホルモン(エストロゲン)と似た構造を持ち、体内でホルモンと同じ様な働きをするとされています。

一方で、モリンガにはポリフェノールや抗酸化物質は含まれているものの、大豆製品に特有のイソフラボン成分(ゲニステインやダイゼインなど)が摂れるかどうかは明記されていません。つまり、ホルモンバランスを整えるなどといった目的においては、モリンガ単体での摂取では大豆製品ほどの機能は期待しにくい可能性があります。

モリンガは日常的な栄養バランスの強化、大豆製品は大豆イソフラボンによるホルモン様作用や特定の機能性を求める場面に向いているといえるでしょう。両者を組み合わせて取り入れることで、より幅広く健康を支える食生活を身に付けられます。

※参考:

食品安全委員会「大豆イソフラボン」

農林水産省「『食と健康』に係る先進事例調査結果 海外事例」

大豆イソフラボンとは

そもそも、大豆イソフラボンとは豆類に含まれるポリフェノールの中でも、大豆に多く含まれ注目されている成分です。この大豆イソフラボンは豆腐・納豆・味噌などの大豆製品を通じて、日常的に摂取しています。

大豆には、たんぱく質・炭水化物・脂質といった栄養のほかに、食物繊維やミネラル、ビタミンなど、カラダに役立つ成分も多く含まれている食品です。

イソフラボンは、植物の中では「糖」と結びついた形(配糖体)で存在していますが、食べ物として体に入ると、腸内細菌の働きによって糖が外れ、「アグリコン型」という体に作用しやすい形に変わります。

代表的なアグリコン型の成分は、次の通りです。

- ダイゼイン

- ゲニステイン

- グリシテイン

これらが糖と結びついた形(配糖体)は、次のように呼ばれています。

- ダイジン

- ゲニスチン

- グリシチン

大豆イソフラボンは、女性ホルモンのエストロゲンとよく似た構造をしています。そのため、ホルモンのような働きをするとも言われる成分です。このホルモンの働きに似た作用は良い面もあれば、注意が必要な面もあると言われています。例えば、次の作用への期待が考えられます。

- のぼせ・ほてりといった更年期症状の軽減

- 2型糖尿病の改善

- 骨の健康維持

- 脂質代謝のサポートなど

これらさまざまなカラダの調子を整える作用が期待されています。その一方、人によっては乳がんの発症や再発リスクを高める可能性も指摘されており、現在も研究が進められている段階です。

なお、日常の食生活の中で大豆製品などを食べている分には、大豆イソフラボンの過剰摂取の心配はありません。ただし、特定保健用食品(トクホ)による過剰摂取には注意が必要とされています。

内閣府食品安全委員会では、安全性評価結果に基づき、大豆イソフラボンの摂取目安量の上限を「アグリコン換算値で70〜75 mg/日」と示しています。また、特定保健用食品として摂取する場合は、上乗せ摂取量の上限値が30mg/日とのことです。

※参考:

食品安全委員会「大豆イソフラボン」

公益財団法人日本豆類協会「豆の主な機能性成分」

モリンガと大豆イソフラボンを組み合わせるメリット

モリンガの含有成分に大豆イソフラボンを組み合わせるメリットは?互いの強みを補う点にあります。

モリンガは、ビタミンやミネラルをはじめ、アミノ酸、食物繊維など幅広く含み、日々の栄養バランスを整えるのに適した食材です。

一方の大豆イソフラボンは、植物由来のポリフェノールにより体内で代謝の調整や骨の健康、血流改善など様々なサポートをします。そのため、年齢や性別に関係なく取り入れたい成分としても注目されています。

この2つを組み合わせることで、互いの強みを補い合うでしょう。「モリンガが日々の栄養補給をバランスよく支え」そして、「大豆イソフラボンがライフステージに合わせた体調管理を助けてくれる」という互いの強みを補い合う形になる点がメリットとして考えられます。

記事監修者

松浦 ひとみ 管理栄養士・食生活アドバイザー・栄養教諭 | 保育園栄養士として食育や献立作成・離乳食・アレルギー対応等を経験。独立後は、個別食事指導や記事監修/執筆をはじめ、セミナー講師・メニュー開発・フード撮影等、幅広く活動中。 |